|

||||||||||||||||||||||||

Nom commun : Paulownia impérial, Paulownia tomenteux, l'Arbre impérial, pour les anglophones 'Empress tree, Japanese Empress Tree, Kiri Tree Revolution, Princess tree', nommé en chinois 'Mào pâotóng' et en japonais 'kiri, Kirinoki', lorsqu'il s'agit de l'abre et 'Hanakiri' pour désigner le paulownia en fleurs.

Nom commun : Paulownia impérial, Paulownia tomenteux, l'Arbre impérial, pour les anglophones 'Empress tree, Japanese Empress Tree, Kiri Tree Revolution, Princess tree', nommé en chinois 'Mào pâotóng' et en japonais 'kiri, Kirinoki', lorsqu'il s'agit de l'abre et 'Hanakiri' pour désigner le paulownia en fleurs.Nom latin : Paulownia tomentosa (Thunb ex Murr.*) Steud.*, synonymes retenus, Paulownia imperialis Siebold & Zucc*, Paulownia grandifolia hort. ex Wettst., Paulownia imperialis var. lanata Dode, Paulownia lilacina Sprague, Paulownia recurva Rehder, Paulownia tomentosa var. japonica Elwes, Paulownia tomentosa var. lanata (Dode) C.K. Schneid., Paulownia tomentosa var. tomentosa, Bignonia tomentosa Thunb. La flore de Chine retient deux sous-espèces Paulownia tomentosa var. tomentosa et var. tsinlingensis pour ce dernier, le limbe des feuilles est glabre. famille : Paulowniaceae, anciennement Scrophulariaceae. catégorie :arbre pouvant être centenaire, au système racinaire épais et profond et à l'écorce lisse, d'un brun grisâtre. feuillage : caduc, vert moyen, opposé, pubescent sur le revers, léger duvet gris, nervures plus claires, fortement marquées sur le revers, les jeunes rameaux sont visqueux et les nouvelles feuilles sont pourpres avec les nervures d'un vert Granny Smith. De grandes feuilles entières à long pétiole, les plus petites sont ovales, ayant la base cordée ou tronquée, à marge lisse et ondulée, les plus grandes ont 3 ou 5 lobes peu prononcés. port : érigé, ramification étalée, cime globulaire. floraison : au printemps, courant avril-mai, avant le feuillage, odorante rappelant le parfum des violettes, nectarifère et pollinifère, abondamment visitée par les abeilles, qui produisent avec un miel de couleur clair. En cime, thyrses dressés, disposées en verticille, des fleurs pubescentes tubulaires et pendantes à 5 lobes, les 2 du haut, sont très incurvés vers l'arrière, les 3 du bas ont des plus grandes lèvres, enchâssées dans un calice campanulé et tomenteux couleur chamois. Les boutons floraux se forment à la fin de l'été, ils peuvent donc souffrir du gel. fruits : capsules visqueuses, ovoïdes et déhiscentes de 5 cm, d'un ocre clair à maturité s'ouvrant pour laisser s'échapper des graines fusiformes ailées à l'automne, les capsules demeurent en place au printemps suivant, comme sur la photo ci-dessous. couleur : bleu héliotrope ou violet clair, la lèvre du bas à des macules jaunes, les veinules sont plus foncées. croissance : rapide au tout début, atteint sa maturité vers les 25 ans. hauteur : 8 à 12 m dans son milieu naturel 20 m, pour un étalement avoisinant les 8 m. plantation : à l'automne ou au printemps. multiplication : par semis à l'automne ou boutures de racines vers la fin d'été. Pour les plants issus de semis, pour pouvoir contempler la première floraison, il faudra patienter une huitaine d'années, c'est ce qui est arrivé à Joseph Neumann*, aux Serres du Jardin des Plantes, en avril 1842, après avoir semé en 1834, des graines rapportées par le vicomte de Cussy (1795-1866). sol : sans préférence, humide et riche en humus surtout bien drainé. emplacement : ensoleillé, de préférence à l'abri du vent et des gelées tardives pour préserver les nouvelles feuilles et la floraison. zone : 5-10, U-K hardiness H5, USDA zones 5a-9b, gel des bourgeons vers -18 °C et de la ramure vers -23 °C, une fois implanté, il a une forte résistance à la sécheresse grâce à son enracinement profond. origine : dans les forêts sur les versants et dans les plaines des provinces du centre de la Chine, où il est aussi cultivé en dessous de 1 700 m, introduit et naturalisé au Japon et en Corée, ainsi qu'en 1844, à l'est (Oregon et Washington) et au nord-ouest des États-Unis, du Texas jusqu'au Massachusetts, il commence à être envahissant dans les Appalaches et au sud du Canada, au Québec, ainsi qu'en Europe, c'est d'ailleurs au Japon, qu'il a été repéré par les botanistes et naturalistes européens. entretien : arroser les 2 premières années après plantation et protéger du gel, les jeunes spécimens. Il peut être recépé chaque année au printemps, il donne des tiges d'environ 3 m à très larges feuilles de 50 à 60 cm, mais, dans ce cas, il ne fleurit pas. maladies et ravageurs : exempt de maladie et ravageurs pour l'instant. NB : son nom Paulownia lui a été donné en 1864, en l'honneur d'Anna Paulowna (Pavlovna) de Russie (1775-1865), reine des Pays-Bas, et fille du tsar Paul Petrovitch Ier et de l'Impératrice Maria Feodorovna, et son nom spécifique tomentosa signifie tomenteux, faisant allusion aux feuilles, calices et capsules recouvertes de poils. Longtemps, il a été utilisé comme arbre ornemental, dans les parcs et les jardins urbains, car il a la réputation de bien supporter la pollution atmosphérique. Annotations :

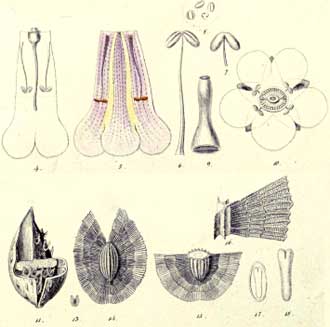

Propriétés et utilisations : Certaines espèces sont cultivées en Chine pour leur bois de coeur blanc ou gris dépourvu de noeuds, qui est utilisé dans la construction et la fabrication de planches de surf, le feuillage est consommé par le bétail, il est réputé absorber dix fois plus de dioxyde de carbone que les autres arbres, émettant de grandes quantités d'oxygène. Au Texas, il est planté pour lutter contre la pollution atmosphérique et comme arbre fertilisant pour améliorer les sols stériles, en fixant l'azote dans le sol ; également pour construire des forêts artificielles, mais écologiques, d'arbres à large couronne couvrant ainsi des surfaces importantes, dans les zones de reboisements productives en Chine et depuis quelques années également au Costa Rica. Le miel produit par les abeilles est assez proche du miel d'Acacia, il est fort prisé en Chine ainsi qu'en Australie, et les apiculteurs de la région de Valence, mènent à l'échelle européenne une étude sur la production de son miel et son pollen, sachant qu'une parcelle de 400 m² plantée de Paulownia à cet effet, aurait un rendement d'une centaine de pots par an. En Chine, ils sont utilisés comme arbre d'alignement, plantés tous les 3 mètres entre 2 rangs de théiers pour leur fournir rapidement de l'ombre et leur présence a modifié dans le temps, la teneur en composants biochimiques des feuilles et augmenté la qualité du thé produit, tout en apportant une protection parasitaire et un enrichissement du sol, le tout, sans concurrence racinaire. Dans d'autres pays, cette culture intercalaire a été mise en pratique au coeur des plantations de cacao, café, banane plantain et même de maïs. Parmi les autres espèces introduites en Europe, citons : - Paulownia fortunei Hemsl., synonymes Paulownia duclouxii Dode, Paulownia meridionalis Dode, Paulownia mikado T. Ito, Campsis fortunei Seemann, originaire des forêts en altitude et dans les vallées jusqu'à 2 000 m du sud ouest et sud-est de la Chine, du Vietnam et Laos limitrophes, ainsi que sur l'île de Taïwan, nommé 'BaïHuâ' pâotóng' introduit en culture dans d'autres provinces, nommé en chinois 'Baïhuä pâotóng', environ 8 m de haut chez nous dans son milieu jusqu'à 30 m, au feuillage fortement nervuré et velouté jaunissant à l'automne, fleurs odorantes, mauves à gorge crème, tachetée de pourpre, zones 7/8 - 10. - Paulownia fargesii Franch., originaire du centre-est de la Chine, dans la province de l'Hubei et des provinces qui la cernent, arbre oscillant entre 20 et 25 m de haut, à floraison plus estivale, parfumée, d'un bleu-mauve lavande délavé de jaune à la base, feuillage pubescent et glanduleux à marge dentée. - Paulownia elongata SY Hu, pas de synonyme retenu, découvert en 1959, originaire des provinces du centre, de l'est et nord-est de la Chine, en gros dans la plaine centrale chinoise, nommé 'Chuan pâotóng', un arbre au fut rectiligne de 10 à 20 m de haut avec une houppe de forme ovale, aux grandes feuilles pubescentes à poils étoilés, aux thyrses de 25 à 30 cm portant quelques longues fleurs d'un mauve glycine à gorge griffée de pourpre, introduit en Nouvelle-Zélande pour le reboisement, car sa croissance est rapide et sa biomasse* carbonée serait conséquente. Un spécimen se trouve au jardin botanique d'Iturraran, au pays basque espagnol, dans le Parc Naturel de Pagoeta. illustration : planche dans Flora Japonica, sive, Plantae quas in Imperio Japonico collegit, descripsit, ex parte in ipsis locis pingendas curavit Dr. Ph. Fr. de Siebold, 1870, à découvrir à l'Université de Kyoto. Annotations : *biomasse carbonée, lire 'Le chemin du carbone dans la photosynthèse', l'article, de J-F Morot-Gaudry, Directeur de recherche émérite INRA et J. Joyard, Directeur de recherche honoraire au CNRS, publié dans l'Encyclopédie de l'environnement. *Murr., abréviation botanique pour le botaniste, naturaliste, entomologiste écossais Andrew Dickson Murray (1812-1878), spécialiste des conifères et des insectes ravageurs des cultures. En 1857, il est nommé membre de la Royale Société d'Édimbourg, en 1860 membre et secrétaire de la Royale Horticulture Société (en 1868, membre du comité scientifique) et l'année suivante membre de la Société Linnéenne.  En 1873, il se rend en Californie et dans l'Utah pour étudier les concessions minières et là-bas, il entreprend une monographie inachevée sur les conifères et une autre sur les coléoptères.

En 1873, il se rend en Californie et dans l'Utah pour étudier les concessions minières et là-bas, il entreprend une monographie inachevée sur les conifères et une autre sur les coléoptères.*Neumann Joseph Neumann (1800-1858), chef des Serres du Jardin du Roi avant d'être le jardinier en chef du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Il obtient en 1838, la première fructification de la vanille, en mettant en application les travaux du naturaliste belge Charles François Antoine Morren (1807-1858), qui furent réalisés en 1836, aux serres du Jardin botanique de Liège sur la fécondation artificielle de la fleur de Vanilla planifolia. On lui doit de nombreux ouvrages dont "L'Art de Construire et de Gouverner les Serres" (Paris -1846). Avec Vilmorin, Decaisne, Naudin, Pépin et Poiteau, il était l'un des rédacteurs du Bon Jardinier et de la célèbre revue horticole, 2 volumes, publiés de 1852 à 1853 à Paris, Librairie Agricole de la Maison Rustique. *Sieb. & Zucc., abréviation botanique pour le médecin et naturaliste bavarois Philipp Franz Balthazar von Siebold (1796-1866), qui vécut au Japon entre 1823 et 1830, on lui doit l'introduction en Europe via ses établissements de Leide (Pays-Bas) de nombreuses nouvelles espèces de la flore japonaise dont les premiers hydrangea japonais en 1860 -1861. Auteur en collaboration avec le botaniste allemand Joseph Gerhard Zuccharini (1797-1848) de la très célèbre Flora japonica, publiée entre 1835-1870, en 30 volumes, avec des illustrations d'artistes japonais tel que Keiga Kawahara, descriptions et dessins consultables sur le site de l'Université de Kyoto. *Steud., abréviation botanique pour le médecin, botaniste allemand Ernst Gottlieb von Steudel (1783-1856), auteur de nombreux ouvrages dont 'Nomenclator botanicus' en 2 volumes édités entre 1821 et 1824. Deux genres lui ont été dédiés Steudelia famille des Molluginaceae et Steudelella chez les Poaceae et 47 espèces sous la forme steudelii et steudeliana, steudelianus, steudelianum. *Thunb., abréviation botanique pour le botaniste et naturaliste explorateur suédois Carl Peter Thunberg (1743-1828) à qui l'on doit, en 1784, la publication de Flora japonica, puis Flora capensis de 1807 à 1812. Un genre, riche de 200 espèces, lui a été dédié Thunbergia et 261 espèces et sous-espèces sous la forme thunbergii. natacha mauric© 02/07/2001 ® Jardin L'Encyclopédie Conformément aux conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle, la reproduction électronique avec mise à la disposition du public et/ou l'exploitation commerciale sont expressément interdites. |

||||||||||||||||||||||||