|

||||||||||||||||||||||

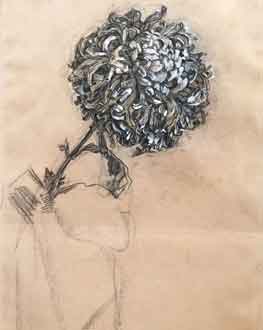

Les chrysanthèmes sont nommés par les anglophones 'Mum, Garden mums, Fall mums, Florist mums, Pot mums, Potted mum', en allemand 'Chrysantheme', en arabe 'Aqhawan', en danois, norvégien, suédois 'Krysantemum', en italien, espagnol et portugais 'Chrysantemo', en finnois 'Krysanteemi', en néerlandais 'Chrysant', en russe 'Khrizantema' Nom latin : l'espèce type : Chrysanthemum coreana (H.Lév. & Vaniot) Nakai*, Chrysanthemum zawadskii subsp. coreanum Y.N.Lee, Matricaria coreana H.Lév. & Vaniot ,était autrefois, classé dans le genre Dendranthema, sous le nom de Dendranthema coreanum (H.Lév. & Vaniot) Vorosch. Ce nom de coreanum est contesté, on le trouve également commercialisé sous Chrysanthemum x indicum, ou Chrysanthemum x morifolium et même pour certains Chrysanthemum morifolium Ramat.*, non retenu par The plant list Nom latin : espèce type, Chrysanthemum coreanum (H.Lév.* & Vaniot) Nakai*, qui a pour synonymes retenus après révision en 2012 Chrysanthemum zawadskii subsp. coreanum Y.N.Lee*, Dendranthema coreanum (H.Lév. & Vaniot) Vorosch.*, Matricaria coreana H.Lév. & Vaniot*. famille : Asteraceae. catégorie : vivace à souche ligneuse, aux tiges semi-ligneuses et ramifiées, vertes et duveteuses en tête, au système racinaire fibreux, bien souvent cultivé en bisannuelle. port : touffe buissonnante, ramifiée et compacte, de forme arrondie. feuillage : caduc, épais, vert foncé, mat. Feuilles alternes pennatiséquées aux segments à marge plus ou moins ondulée. floraison : tardive dans la deuxième moitié de l'été jusqu'à l'automne, courant septembre-novembre. Des bouquets de petites fleurs doubles aux capitules aux nombreuses ligules formant des pompons avec au centre, des fleurons bisexués, tubulaires. couleur : pour ce 'Mei-Ko', rose magenta à lilacé soutenu, pâlissant à l'épanouissement, coeur du capitule jaune, pour les autres cultivars divers tons de rose, jaune, rouille et blanc. Les boutons floraux globuleux sont partiellement lavés de rose verdâtre ou blanc verdâtre irisé croissance : rapide. hauteur : 0.50 à 0.70 m, selon origine jusqu'à 1 m. plantation : au printemps de mars jusqu'en mai ou à l'automne, dès la fin août jusqu'en novembre, tous les 40 à 50 cm, compter 5 à 6 plants au m². Prendre le soin d'immerger les mottes avant de les mettre en terre. multiplication : par division de souche en prélevant de préférence, les tiges périphériques et par bouturage de rameaux périphériques de janvier à mai, sans oublier ensuite, de pincer régulièrement, pour favoriser la ramification jusqu'à la mi-juin/début juillet, puis, par la suite, si nécessaire ébourgeonner. sol : ordinaire, fertile, alcalin, un peu calcaire, frais, humide en période estivale, bien drainé. Il déteste les sols détrempés en hiver, si nécessaire, mettre un lit de gravier ou de perlite au fond du trou. emplacement : soleil, mi-ombre quelques heures dans la journée tout en sachant qu'il a besoin d'au moins 6 heures d'ensoleillement pour fleurir. entretien : arroser régulièrement la première année. Au fur et à mesure, supprimer les fleurs fanées pour prolonger la floraison ainsi que les tiges desséchées, au fur et à mesure. On peut le rabattre un peu à la fin de l'hiver ou carrément, après la floraison, pour lui redonner forme et privilégier la ramification. Chaque année, mettre du compost avant le démarrage de la végétation. Tous les 2 ans, rajeunir la touffe et la diviser, tous les 4 à 5 ans. Il est bon de pincer les tiges à la fin de printemps, pour obtenir, un port plus compact et éviter, ainsi, qu'une partie de la plante, ne verse sous le poids des fleurs. zone : 4a-9, U-K hardiness H1, USDA Zone 4a-9b. Tolère sans souci, un - 18°C. Ailleurs, rentrer les potées en serre froide, au jardin, une fois installé, il tolère plus ou moins, la sécheresse. origine : Chrysanthemum coreana 'Mei Kyo', est une ancienne variété, qui est ressortie, dans les collections 2012, mais, dans un ton, peut être un peu plus soutenuou parfois plus pâle. Une variété très florifère qui forme rapidement d'importantes touffes. Des visiteurs l'auraient entr'aperçu dans le jardin privé d'André Ève*. Cette espèce a été introduite au Japon pendant la période Nara entre 710 et 794 et les premières variétés horticoles ne sont apparues qu'un millénaire plus tard, durant la période Edo*. entretien : supprimer régulièrement les fleurs fanées pour prolonger la floraison. Il peut être un peu rabattu à la fin de l'hiver ou carrément après la floraison pour lui redonner forme et favoriser la ramification. Chaque année, effectuer un apport de compost avant le démarrage de la végétation et penser à le diviser. culture en pot : prévoir un mélange composé de terreau de feuilles enrichi, de sable et de tourbe blonde ou brune, on trouve dans le commerce des substrats spéciaux pour les chrysanthèmes, composés de tourbe noire, tourbe blonde additionné de 20% d'argile. Arroser, fréquemment, mais sans excès, en laissant sécher le substrat entre 2 arrosages et en retirant l'eau restante des dessous de pot, effectuer tous les 15 jours un apport d'engrais pour plantes à fleurs, prévoir un bon paillage pour l'hiver. maladies et ravageurs : comme tous les autres, il est sensible à la pourriture des racines et des tiges, un champignon qui brunit le collet, provoquant progressivement le flétrissement de toute la plante. Il peut être sujet, à plusieurs maladies fongiques dont l'oïdium (powdery mildew) qui poudre de blanc le feuillage, sensible à la rouille (rust) et aux taches foliaires (leaf spot) et bien d'autres, consulter le bulletin d'information n °8 du 4 juillet 2017 du Réseau d'avertissements phytosanitaires pour les cultures ornementales, format pdf. Les galeries blanchâtres sur les feuilles sont dues à la larve de la mineuse du chrysanthème, une minuscule mouche Phytomyza syngenesiae (chrysanthemum leafminer), qui pond ses oeufs sur le revers des feuilles, il est recommandé de brûler les plantes infestées.

En période chaude et sèche, il peut être envahi par des acariens, comme le tétranyque à deux points Tetranychus urticae (Red spider mite and two-spotted spider mite). Sujet aussi à 2 espèces de thrips (thunder flies) Frankliniella occidentalis et Thrips tabaci que l'on trouve fréquemment sur les oignons, la lutte biologique utilise en serre un acarien prédateur Amblyseius swirskii pour lutter contre les aleurodes (glasshouse whitefly), les thrips et les tarsonèmes qui s'attaquent aux cultures fruitières et ornementales. NB : son nom Chrysanthemum vient de grec 'chrysos' qui signifie or et de 'anthemon' qui signifie fleuri, 'anthos' désigne la fleur parce qu'initialement, c'était une fleur d'un jaune doré qui était cultivé dans les jardins depuis des milliers d'années et son nom spécifique coreanum, coreana pour nous préciser son origine coréenne. Les jardiniers nord-américains les nomment 'korean mums', ils ont été introduits pour la première fois dans le Connecticut, en 1930, par le célèbre pépiniériste Alex Cummings, qui a croisé, Chrysanthemum coreanum avec Chrysanthemum sibiricum et depuis quelques années, ils ont redécouvert au coeur des jardins d'anciennes variétés qui résistent bien au froid et qui y sont à nouveau diffusées et commercialisées avec un k koreanum. Dans le dictionnaire historique du Japon, 'Kinen-mei-kyô' désigne des miroirs de bronze et 'meikai' signifie clarté. En coréen, le nom du chrysanthème est 'gughwa', en chinois 'jù shû', en japonais 'kiku', avec le cerisier, il est la fleur nationale du Japon introduit depuis la Chine à la période Heian (794 -1185), présent sur le drapeau de l'Empereur, qui est appelé 'Kiku No Gomon', c'est-à-dire 'noble insigne du chrysanthème', à 16 ligules doubles, ce sceau est l'emblème de la famille impériale depuis la période de Kamakura (1185 à 1333 ap. J.-C.), et depuis 1876, il existe l'Ordre du Chrysanthème, la plus grande distinction pour un nippon et il est largement représenté dans les éléments architecturaux de l'architecture traditionnelle, sur les passeports japonais, des éventails, paravents, ombrelles, sur les gardes circulaires en fer des sabres japonais, découpées de multiples rayons en pétales de chrysanthèmes, le plus souvent 16, ou formée d'un chrysanthème flétri, les pétales retombants. En Extrême-Orient, le chrysanthème jaune est le symbole de la longévité et de l'immortalité. Les chrysanthèmes blancs et jaunes sont asiatiques, les autres tonalités ont été introduites par les européens ; un reporter relate dans un article "Les peintres de fleurs se sont inspirés de ses tons « modernes », vieil or, vieux rose, havane, caroubier, loutre, chaudron..."; et les premières expositions internationales de Chrysanthèmes, se sont déroulées avec un franc succès à Troyes en 1886, puis à Roubaix en 1888. Les premiers chrysanthèmes japonais* ont été importés au jardin botanique d'Amsterdam vers la fin du 17e siècle, une introduction sans lendemain. En France, c'est juste après son arrivée en Chine, qu'en 1740, le missionnaire jésuite Pierre Nicolas d'Incarville*, fait parvenir à Bernard de Jussieu*, un spécimen de Chrysanthemum indicum pour l'herbier du Musée, ce chrysanthème cité et décrit en 1753 par Linné*, est originaire de Chine et du Japon, il serait à l'origine des nombreux 'Chrysanthèmes des fleuristes', aujourd'hui appelé le Chrysanthème des jardins. Au cours de l'année 1788, un homme de sciences, le capitaine de marine marseillais Pierre Blancard (1741-1826), de retour de son cinquième séjour en Chine, rapporte sur sa frégate, trois boutures de chrysanthème. Une seule survit et fleurit pourpre dans son jardin et deux ans plus tard, elle est présente à Paris au Jardin du Roy*, assurant ainsi sa postérité. Les chrysanthémistes, à plusieurs reprise, lui ont rendu hommage à Aubagne, car c'est la première ville de France où furent plantés, dans son jardin aubagnais, les premiers chrysanthèmes français, lire sa biographie. C'est dans un jardin à Toulon, qu'un botaniste toulousain, le capitaine Marc Bernet (1775-1856), entreprend avec son jardinier de multiplier les chrysanthèmes par semis et non plus par division d'éclats de souche, obtenant ainsi des tonalités différentes et découvrant aussi des mutations, sa statue se trouve au jardin des plantes à Toulouse. Il a été suivi dans sa démarche par d'autres semeurs et c'est à partir des trouvailles rapportées du Japon par Robert Fortune* qu'en 1846, la race pompon s'est constituée. Entre 1860 à 1862, au cours de son second voyage au Japon, tout en poursuivant sa quête sur la culture du thé, il découvre et rapporte quelques spécimens de la grande tribu des chrysanthèmes japonais aux ligules laciniées, turbinées, filiformes, les fameux 'chrysanthèmes fous'. Il existe d'innombrables variétés issues de croisements entre des espèces extrême-orientales, puis, pour certaines, des croisements entre les différentes obtentions, les plus précoces fleurissant dès le mois de juillet, les autres d'août à novembre et c'est pour cette floraison tardive et sa résistance aux frimas de l'automne que le chrysanthème des fleuristes est devenu la fleur consacrée aux défunts, la marguerite des morts qui connaît son heure de gloire en France à la Toussaint, pour rendre hommage, aux proches disparus et témoigner de leur souvenir. Une tradition qui remonte à la fin de la Première Guerre mondiale où le 11 novembre a été décrété le fleurissement des tombes des soldats tombés au champ d'honneur. La Toussaint est l'une des grandes fêtes de la chrétienté, qui célèbre tous les Saints qui ont été martyrisés pour leur foi, c'est l'un des quatre grands moments de l'année liturgique chrétienne avec Noël, Pâques et la Pentecôte, elle a été transférée au 1er novembre en 835 et l'on considère usuellement que la fête des Trépassés (fête des morts) instaurée par l'abbé Odon de Cluny est la commémoration de tous les défunts, de tous nos morts, a été fixée au 2 novembre, le lendemain de la Toussaint, c'est la plus ancienne des fêtes instituée par l'abbé Odillon de Cluny, s'appliquant au début à Cluny* et aux monastères clunisiens avant de gagner en une vingtaine d'années l'ensemble de la chrétienté. La cérémonie liturgique commence la veille au soir (31 octobre) durant les Vêpres.

Le chrysanthème est l'emblème des jours de deuil : "Sous un ciel gris et froid, orphelins, mères, veuves, Ce chrysanthème est le pivot de la chanson le Testament de Georges Brassens en 1957, il relate l'écriture de cette chanson au cours de l'émission de Philippe Nemo sur France Culture le 19 février 1979, INA audio, écouter chanson la chanson 12 juin 1957, INA vidéo (2min 30s). Le Testament Il a inspiré de nombreux auteurs dont Pierre Loti, auteur du Pêcheur d'Islande, qui publie avec un grand succès 'Madame Chrysanthème', un roman sur sa vie à Nagasaki avec une japonaise, accompagné de dessins et d'aquarelles D Rossi et Myrbach, gravure de Guillaume Frères, consultable en ligne à la Bnf-Gallica publié chez Calmann Lévy en 1888. Dans le langage des fleurs, le chrysanthème, de préférence blanc, symbolise l'espoir, la joie, la loyauté et la longévité. C'est la fleur officielle de la ville de Chicago. Au début des années 1960, le genre Chrysanthemum a été divisé et certains d'entre eux ont été renommés Dendranthema, à la demande de l'agronome russe Nickolae Nikolayevich Tzvelev (1925,-2015), qui arguait, qu'il n'y avait pas de similitude entre certaines espèces, choix retenu par l'ISHS, mais, critiqué et rejeté par un grand nombreux de botanistes jusqu'en 1995 où lors du Congrès international de botanique, la controverse pris fin et tout rentra dans l'ordre en leur rendant leur nom initial, c'est pour cela que vous trouvez pour certains d'entre eux encore comme synonyme Dendranthema, un nom finalement qui était surtout utilisé par les horticulteurs néerlandais. En août 2002 à Toronto, le Congrès international d'horticulture, a enregistré ce changement définitif de nom auprès de la ISHS Commission for Nomenclature and Registration. Ce genre comprenait 681 noms d'espèces, après révision en mars 2012 seulement 43 noms ont été retenus, 37 espèces sont originaires de l'Asie tempérée dont 22 de Chine dont 13 d'entre elles y sont endémiques et 518 autres noms sont considérés comme étant des synonymes dont 147 d'entre eux sont des taxons infraspécifiques et 121 autres noms demeurent non évalués en 2020. Dans le Loiret, se trouve le conservatoire national du chrysanthème Paul Lemaire, la collection nationale CCVS* qui est en cogestion avec la ville de Saint-Jean-de-Braye. Tous ces chrysanthèmes ont leur place au jardin dans les bordures, les plates-bandes de vivaces, les massifs et les mixed borders ou simplement dans des potées pour fleurir longtemps balcons, patios et terrasses. Chez les fleuristes au niveau mondial, c'est la fleur la plus vendue, devançant les oeillets et les roses, parce qu'elle est disponible dans de nombreuses variétés et de nombreux coloris et parce qu'elle a une longue durée de conservation, entrant aussi bien, dans la composition de bouquets pour différentes occasions et cérémonies, ainsi que celle des couronnes funéraires. Contrairement à chez nous, en Chine, le chrysanthème est symbole de longévité et d’immortalité, la 'Fleur d’Or' qui apparaît en septembre, le neuvième mois de l’année, le chiffre 9 est synonyme de chance, c'est l’emblème de l’automne, la représentante de la gaieté, vivacité et de l’aisance. Chaque année à l'équinoxe de printemps (vers le 5 avril), se déroule la fête de Quingming (Chin ming), mot qui désigne l’une des 24 périodes du traditionnel calendrier agricole chinois, c'est le jour du balayage des tombes, les familles se réunissent pour nettoyer les sépultures, déposer des offrandes dont des chrysanthèmes et des branches de saule pour éloigner les mauvais esprits, pour y brûler de l'encens et du papier-monnaie pour rendre ainsi hommage aux défunts et célébrer le renouveau saisonnier, la vie et la beauté. Une tradition millénaire qui remonte à 636 ans av. J.-C. durant la dynastie des Tang, au temps d'un seigneur Wen et de la légende populaire de son serviteur Jie Zitui où durant 3 jours, les ancêtres décédés, sont honorés et les vivants partagent en leur compagnie, un repas froid accompagné de vins et ils font voler des cerfs-volants ; depuis 2008, ce sont 3 journées officiellement fériées. Chaque année, à Tokyo au sanctuaire shinto de Yushima Tenman-gû a lieu au mois de novembre, du 1 nov au 23, le festival du chrysanthème japonais (Kiku matsuri), tandis qu'en février, les gens viennent voir les 300 pruniers en fleurs., et deux fêtes s'enchaînent, pour annoncer le changement de saison, celle de 'kiku no sekku' annonçant l’allongement de la nuit propice au fleurissement des chrysanthèmes et 'hanami' qui annonce, la floraison des cerisiers et déclare le printemps. Bien qu'il ne soit pas originaire du Japon, il en est l'une des plantes représentatives et l’emblème impérial, introduite avec des objets culturels liés au confucianisme, pendant la période Ritsuryo*, époque où la cour impériale s'est inspiré du code développé par les Tang en Chine, code administratif et pénal instauré à partir de 645, durant la période Asuka (538 à 710) et la période Nara de 710 à 794. Durant la période Heian (794-1185), se produisait à la cour impériale, des banquets de chrysanthèmes.

ODE AU CHRYSANTHEME illustration : peinture de chrysanthèmes avec calice immortel et chrysanthème de la dynastie Qing de Lang Shining dans l'album de chrysanthèmes de Changchun qui contient seize tableaux, nommé peinture sur soie de Lang Shining réalisée durant la Dynastie Qing, dynastie Manchoue taille 33,3 x 27,8, consultable dans les archives digitales du gouvernement de Taïwan. Lang Shining est le nom donné en Chine au peintre milanais Giuseppe Castiglione (1688-?), qui après avoir exécuter des peintures murales dans les églises jésuites, se rend en Chine, vers 1715 pour y réaliser dans les églises d'autres peintures murales. Son travail est remarqué l'empereur Qianlong (r. 1736-1795), sixième empereur de la dynastie Qing, peintre aussi à ses heures. Lang Shining devient, le peintre officiel à la cour, où ses oeuvres sont appréciées, car il utilise les techniques de la peinture de la Renaissance italienne avec et sur des matériaux chinois comme la soie, son traitement particulier des ombres et des perspectives, séduit les chinois. Sur ses peintures la calligraphie est de style Ming et il utilise l'écriture Song pour la signature. Collection figurant dans les registres des peintures et de la calligraphie de la Cité interdite (volume 6). Propriétés et utilisations des chrysanthèmes : Feuilles et fleurs du chrysanthème sont comestibles,qui contiennent entre autres une grande quantité de glycosides, des flavonoïdes antioxydants, de l'adénine, berbérine, choline, stachytine, de la vitamine B1, calcium, magnésium, potassium, phosphore, sélénium et zinc, des acides aminés et de l'acide chlorogénique, des huiles volatiles qui auraient une incidence sur la maladie de Parkinson. Le thé aux pétales ou aux boutons de chrysanthème avec l'infusion rafraîchissante de chrysanthème sont, depuis des siècles, réputées, soigner le rhume, la bronchite, améliorer la lactation, également utilisé, en décoction pour le lavage et lee rinçage oculaire. Le chrysanthème Chrysanthemum morifolium nommé 'Jù Huä', dans la médecine chinoise, au nom pharmaceutique de Flos Chrysanthemi Morifolii, aux fleurs de couleur blanche ou jaune, sont prescrites selon la couleur pour traiter différents symptômes et l'hypertension artérielle. Les fleurs du chrysanthème jaune 'Huàng jùhuä' de saveur douce et amère contiennent de la vitamine B1, elles sont réputées détoxifiantes, prescrites pour soigner le foie, les maux de têtes, les étourdissements et les vertiges qui en découlent, ainsi que les poumons et traiter l'état fiévreux, les irritations et infections cutanées, les inflammations oculaires, yeux rouges et secs, la conjonctivite, les larmoiements, les troubles de la vision et l'acouphène. Dans la plupart des cas, prescrites en association avec d'autres espèces de fleurs, de tiges ou de racines de plantes. Ces propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, antipyrétiques et antibiotiques attestées par des expériences in-vitro mettant en avant leur effet sur les infections causées par le staphylocoque doré, le streptocoque bêta-hémolytique, l'Escherichia coli et ceux du genre Shigella. Les fleurs du chrysanthème blanc 'Bài jùhuä' sont légèrement jaunâtres lorsqu'elles sont séchées, sont moins amères, plus sucrées et principalement prescrites pour traiter les troubles oculaires et les troubles hépatiques. Sans oublier une espèce sauvage 'Ye jùhuä' qui est considérée plus efficace que les 2 autres pour éliminer les toxines et traiter l’hypertension et les infections cutanées, mais qui est déconseillée aux femmes enceintes. De plus, selon la province d'origine, elles ont un nom différent, par exemple, la variété appelée 'Gông Jù' qui ne pousse que dans les monts Huang (montagne jaune), dans la province de l'Anhui, vu l'altitude et la pureté des lieux, était réservée à l’empereur, il y en existe 3 autres. Les zones de production à des fins médicinales sont situées dans la province centrale du Henan, plus au sud-ouest au Séchouan et plus à l'est, dans la province côtière du Zhejiang, la cueillette en boutons ou juste épanouis, s'effectue de septembre à novembre, elles sont séchées à l'air libre, fumées ou cuites à la vapeur avant utilisation. Dans l'abécédaire, prendre le temps de consulter la liste des autres Chrysanthèmes, présents dans l'Encyclopédie. Annotations : *chrysanthèmes japonais, vers la fin de la période Edo (1603 à 1867), il y a eu au Japon, une grande vogue des chrysanthèmes, les variétés japonaises étaient les 'Wagiku' et les Européens ou Nord-Américains, les 'Yogiku'. Ce succès, à fait que les techniques de sélection des chrysanthèmes se sont accélérées. Découvrir une série de gravures sur bois de diverses variétés de chrysanthèmes japonais, réalisée par le célèbre peintre Hasegawa Keika (1892-1905), connue sous le nom de "Keihana Hyakukiku", les Cent Chrysanthèmes de Keika, publiés en 3 volumes en 1887, 2 d'entre eux, sont consultables en ligne au Smithsonian Museum, et 3 livres de ses estampes, ont été édités en 1966.

*Cluny, c’est un abbé de Cluny, Pierre le Vénérable (1122-1156), qui commande à Tolède, en 1142, la première traduction latine du Coran. L'histoire de la fondation de Cluny sur France archives par Laurence Moulinier-Brogi, professeur d’histoire médiévale à l’université de Lyon II. *Edo, la période Edo va de 1603 à 1867, Edo est le nom, d'un hameau perdu dans la plaine de Mussashi appartenant à une famille de guerriers du même nom qui y fit construire un château, autour duquel, se développe, une agglomération, c'est le Shogunat des Tokugawa, qui ferme le Japon, aux influences étrangères. Les Européens sont expulsés et le christianisme est réprimé, lorsque l'ère Tokugawa s'achève. Edo est rebaptisée Tokyo, consulter cette période sur herodote.net. *André Ève, célèbre rosiériste français, spécialiste des variétés de roses anciennes et botaniques, surnommé le jardinier des Roses, qui était à la retraite depuis 2000. La roseraie des 'Roses anciennes André Eve', est à visiter courant mai, juin, c'est un jardin paysager réalisé en 1980 à Morailles-Pithiviers-le-vieil - (45308 - Pithiviers). André Éve nous a quittés dans la nuit du 1er août 2015, découvrir son jardin du centre Val de Loire en vidéo datant de 2013. Une rencontre avec Alexandra Jansen, une designer de jardin allemande, vivant en France et travaillant sur des projets de jardins internationaux. Il faut compter de 10 à 15 ans pour créer une rose. *jardin du Roy, jardin des plantes médicinales fondé par Louis XIII, après celui de Montpellier, c'est l'un des plus anciens établissements scientifiques de France, qui est devenu muséum d'histoire naturelle par le décret du 10 juin 1793. *Incarville, le missionnaire jésuite Pierre Nicolas Le Chéron d'Incarville (1706-1757), passionné de botanique, qui, à partir de 1740, séjourne en Chine et fait parvenir des espèces chinoises à Antoine et Bernard de Jussieu au muséum de Paris, un genre Incarvillea lui a été dédié. *Y.N. Lee, abréviation botanique pour le botaniste chinois Yong Non Lee (1920-2008). *H. Lév. abréviation botanique pour Hector Léveillé de son vrai nom Augustin Abel Hector Léveillé (1863 - 1918), un prêtre missionnaire sarthois passionné de botanique. Consulter sa biographie rédigée par le CTHS, Comité des travaux historiques et scientifiques Institut rattaché à l’École nationale des chartes. Au Mans, il est le fondateur en 1891 de l'Académie internationale de géographie botanique, qui publie, une revue 'Le Monde des plantes', Académie qui joue un rôle dans l'histoire de la géographie botanique et de l'écologie. *L., abréviation botanique pour le botaniste-naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778), avant d'être anobli en 1757 Carl Linnaeus, également médecin, à qui l'on doit la classification des végétaux, des minéraux et des animaux et la nomenclature binominale, basée sur la juxtaposition de deux mots en principe en latin, désignant le genre suivi du nom de l'espèce, c'est la base de la taxonomie et de la nomenclature internationale. Durant ses études de médecine, il entame la réalisation d'un herbier de la flore de Laponie qui sera suivi d'un ouvrage 'Flora lapponica'. Il enseigne à l'université d'Uppsala à partir de 1741, durant une année la médecine, puis, la botanique jusqu'en 1772. En 1738, il fonde l'Académie des sciences de Suède. Son herbier, le plus riche de son époque, contenait 7 000 plantes. Il est l'auteur de 'Systema naturae, Genera plantarum' et de 'Species plantarum'. *Nakai, abréviation botanique pour le botaniste taxonomiste japonais, Takenoshin Nakai (1882-1952), qui travaille pour le compte du gouvernement. Il effectue, de nombreux séjours en Corée et il enseigne la taxonomie à l'Université impériale de Tokyo. On lui doit de nombreux ouvrages dont 'Flora Sylvatica Koreana' édité de 1916 à 1936, en 1927 'Lespedeza of Japan and Korea'. *Northland Terre du nord, fait référence à la péninsule du Northland, située en Nouvelle-Zélande dans l'île du Nord. *Ramat., abréviation botanique officielle pour le chanoine botaniste provençal, Thomas-Albin-Joseph d'Audibert de Ramatuelle (1750-1794), qui a été l'abbé de Ramatuelle et le premier a décrire ce chrysanthème, en 1792. Sa vie et ses travaux, à découvrir dans archive.org. *Ritsuryo, nom japonais donné au régime des codes, en provenance de Chine, le 'ritsu', est le nom donné au Code pénal, des textes de loi précisant les infractions et les châtiments, qui permet de rendre la justice et le 'ryô' est celui du code administratif, qui est composé de textes décrivant les institutions et leur fonctionnement, c'est celui qui a été conservé au Japon, promulgué en 701, il porte d'ailleurs le nom de code de Taihô, ère qui s'étend de 701 à 704. *Roses du Roy, il s'agit d'une rose musquée. *Vaniot, abréviation botanique pour le révérend père jésuite Eugène Vaniot (1845-1913), un botaniste taxonomiste français, membre de l'Académie internationale de géographie botanique, il a oeuvré en taxonomie avec Hector Léveillé. *Vorosch., abréviation botanique pour le botaniste russe Vladimir Nikolaevich Voroschilov (1908-1999), qui a enrichi les collections de l'Herbier de l'Université d'État de Moscou, fondée en 1755. natacha mauric © 21/10/2000 ® Jardin! L'Encyclopédie ® Jardin! L'Encyclopédie - Conformément aux conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle, la reproduction électronique avec mise à la disposition du public et/ou l’exploitation commerciale sont expressément interdites.

|

||||||||||||||||||||||