|

|||||||||||||||||||||||

Nom latin : Syringa vulgaris L.*, synonymes retenus, Syringa alba (Weston) A.Dietr. ex Dippel*, Syringa albiflora Opiz*, Syringa amoena K.Koch*, Syringa bicolor K.Koch, Syringa caerulea Jonst., Syringa carlsruhensis K.Koch, Syringa cordifolia Stokes, Syringa marliensis K.Koch, Syringa nigricans K.Koch, Syringa notgeri K.Koch, Syringa philemon K.Koch, Syringa rhodopea Velen., Syringa versaliensis K.Koch, Syringa virginalis K.Koch, Lilac caerulea(Jonst.) Lunell, Lilac vulgaris (L.) Lam., Liliacum album (Weston) Renault, Liliacum vulgare (L.) Renault et 15 autres sous la forme var. et f, consulter The Plantlist. famille : Oleaceae. catégorie : arbuste ou petit arbre, drageonnant, si ce n'est pas un lilas greffé, à l'écorce gris verdâtre, parcourue de lenticelles. Les jeunes rameaux glabres, sont terminés par deux bourgeons opposés. La durée de vie oscille entre 30 et 40 ans. port : dressé, assez rigide, légèrement évasé, à cime irrégulière. feuillage : caduc, vert moyen à vert sombre, brillant. Sur un long pétiole, des feuilles opposées de 5 à 10 cm, ovales, effilées en pointe, avec la base cordiforme. floraison : au printemps, vers la fin avril et la première quinzaine de mai, parfumée, nectarifère, visitée par les abeilles et les papillons. En cime, sur le bois de l'année précédente, thyrses pyramidaux dressés, de petites fleurs tubulaires (+ ou -1 cm) sessiles, hermaphrodites, à 4 lobes retroussés, 2 étamines et 2 carpelles. couleur : divers tons de mauve, bleu violet à violet, blanc, blanc crème, jaune pâle, divers tons de rose et rouge pourpré à magenta, suivant le cultivar. fruits : des capsules ligneuses, déhiscentes, ovoïdes (1.5 cm) à 2 valves pointues, qui parviennent à maturité vers la fin de l'automne, début de l'hiver. Il faut savoir qu'il y a très peu de lilas fertiles et donc fort peu qui produisent des graines, et le jeune plant de lilas obtenu ne sera pas génétiquement identique au pied mère. croissance : moyenne hauteur : 2-6 m, pour un étalement de 2 à 3 m. plantation : de préférence à l'automne en prenant soin de supprimer les boutons floraux la 1ère année. multiplication : par semis sous châssis froid de février jusqu'en avril, dans un mélange sablonneux, par marcottage, par prélèvement de drageons pourvus de racines dès le mois de novembre et ce tout au long de l'hiver, par greffage en fente au printemps, en écusson au mois d'août sur du troène et avec plus ou moins de succès par boutures de tiges aoutées. sol : ordinaire, profond, riche, frais, bien drainé et même calcaire, mais, il ne se développe pas très bien dans des sols acides. emplacement : soleil, mi-ombre, une situation trop ombragée diminue la floraison. zone : 3/4-9, U-K hardiness H6, USDA zones 3a-9a. origine : aux confins du sud-est de l'Europe balkanique et du Proche-Orient. entretien : supprimer les rejets, si on veut garder un aspect rigoureusement propre, les rejets mettant de nombreuses années avant de fleurir et enlever le bois mort. Après la floraison, ôter les thyrses pour limiter la fructification et favoriser le développement, ou simplement, lorsqu'il est en fleurs cueillir de grandes brassées afin de le maintenir en forme. Tous les 3 ou 4 ans, effectuer une taille de mise en forme et d'éclaircissement, après la floraison en supprimant depuis la base et au centre de l'arbuste quelques anciennes branches. Sur les vieux sujets, et les arbustes clairsemés, rabattre assez court, ou recéper, carrément, mais là, il faudra patienter quelques années, avant de les voir à nouveau en fleurs. Une taille trop tardive supprimera la floraison au printemps suivant, d'autre part, comme vous avez pu le remarquer, le lilas drageonne beaucoup. maladies et ravageurs : en situation trop ombragée, il peut être sujet à l'oïdium (powdery mildew), la bactériose du lilas Pseudomonas syringae (bacterial canker), provoque un dessèchement intempestif du feuillage, des lésions noires et un avortement de la floraison, il est alors recommandé de supprimer et de brûler les parties atteintes, en prenant soin de nettoyer entre chaque coupe, votre sécateur, puis il est recommandé, d'effectuer un traitement à la bouillie bordelaise, renouvelable durant l'hiver et au printemps suivant lors du débourrement. Les galeries présentes sur le feuillage ou l'enroulement des feuilles, sont dues aux larves d'un papillon appelé mineuse ou fausse-teigne du lilas Gracillaria syringella, pour éviter son développement, il est recommandé de toujours ramasser le feuillage et de le brûler régulièrement, la ponte a lieu sur le revers des feuilles. Les découpes du feuillage sont dues à un petit charançon Otiorrhynchus ligustici (alfalfa snout beetle), dont les larves s'attaquent aux racines. Il peut être la plante hôte de la chenille du sphinx du Troène* Sphinx ligustri (Privet hawk-moth), une grosse chenille verte, que l'on peut apercevoir dévorant les feuilles courant août-septembre et le sphinx butinant les fleurs durant la nuit l'été. NB : son nom Syringa qui lui a été donné par Linné, vient du latin, il désigne une seringue, mot venant du grec 'syrigx, syrinx' qui désigne un roseau biseauté ou une flûte de berger, d'ailleurs, avec ses jeunes tiges, on confectionne des flûtes de Pan, les syrinx et son nom spécifique vulgaris signifie commun, vulgaire. Autrefois en Turquie, les grosses branches évidées de leur moelle servaient à confectionner des tuyaux de pipe, car le bois du lilas est aussi dur que celui du buis, un bois gris veiné de lie de vin, un seul défaut, il sèche difficilement. Ce nom commun de lilas vient de l'altération d'un mot d'origine arabo-persane 'lilâk ou lilac' qui désigne des plantes à fleurs bleues, mot qui serait issu de 'nilak' qui signifie bleuté. C'est Pierre Belon qui le découvrit dans les jardins de Constantinople lors de son séjour vers 1548, c'est le botaniste flamand Ogier Ghiselin de Busbecq (1522-1592), ambassadeur du roi des Romains Ferdinand Ier (1503 -1564), qui l'introduit de Perse en Europe dans le courant de 1562 via l'Italie dans le Piémont à Porte près de Turin. Dioscoride* relate que quelques années plus tard, Matthiole* cultive dans son jardin de Padoue, un spécimen, rapporté d'Afrique par un dénommé Cordus. Le lilas est considéré comme naturalisé en Europe, au cours de l'année 1592. En France, dans nos jardins dès 1562, il est en vogue dans le courant du 19e siècle pour décorer l'intérieur des demeures, de tout temps comme d'autres fleurs immaculées, le lilas blanc est le symbole de la jeunesse, de la pureté de l'innocence et dans le langage des fleurs, il symbolise l'amour fraternel et les premiers amours, la pureté des sentiments, mais il est aussi l'emblème de l'abandon, offrir un seul rameau est signe de rupture. On rapporte que "dans certains pays, les amants, pour quitter leur maîtresse, lui offrent une branche de Lilas en lui disant : "Je te laisse là...." Formule galante, s'il en fut jamais", dans Flore des dames et des demoiselles, édité en 1820 par la librairie Marcilly ainé. Pour conserver les bouquets de lilas*, il faut le cueillir le matin, le temps de le préparer, éviter l'exposition au soleil et à la chaleur, effeuiller la base des tiges, pour éviter le croupissement de l'eau, fendre en deux la base de la tige sur + ou - 5 cm et/ou écraser le bas des rameaux avec un marteau, le feuillage flétrira moins vite et les fleurs dureront plus longtemps. Autrefois, dans une cave, comme pour blanchir les cardons et la chicorée feuille barbe de capucin, on laissait se développer à l'obscurité, les rameaux de lilas fleuris pour que par suite les fleurs soient blanches. Le journaliste Émile Zola* relate dans le journal quotidien littéraire et politique Le Gaulois du 18 mars 1869, écrit en réponse à un courrier adressé par Victor Masson : Je coupe un détail curieux dans l’annuaire scientifique de monsieur Dehérain. "On sait qu’il se fait en hiver, à Paris, un commerce important de lilas blancs. Ce lilas était obtenu, il y a quelques années, en pratiquant dans le sol une fosse profonde qui, bien garnie de fumier, était ensuite couverte de touffes de lilas commun coloré, fraîchement arrachées en motte. On fermait ensuite la fosse au moyen de châssis vitrés, on couvrait de paillassons, et l'on garnissait tout le tour de fumier. Dans le "réchaud" ainsi disposé, le lilas développait, dans l’espace de dix-sept à vingt jours, des fleurs remarquablement blanches. " Lorsque, dans un bal de l’hiver prochain, vous verrez une de nos délicieuses poupées parisiennes ayant sur la gorge une touffe de lilas blancs, dites-vous donc en vous-même : " Voilà des fleurs qui ont blanchi dans une fosse de fumier.", consulter l'article, consultable en ligne dans les Oeuvres complètes, volume 10, Oeuvres critiques I, Livres d'aujourd'hui et de demain, pages 815-16, l'intégrale de l'ouvrage est téléchargeable en format pdf.

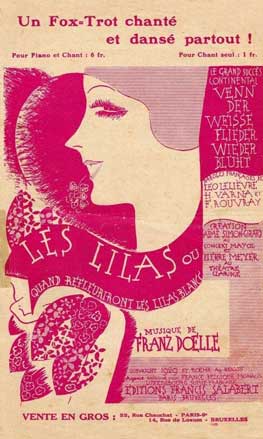

Le lilas est idéal pour être utilisé en sujet isolé sur une pelouse, en association avec d'autres espèces pour composer des haies libres, dans des massifs arbustifs, en lui conservant un port buissonnant ou en le menant en tige, surtout en veillant, à le mettre sous le vent près des zones de passages, pas trop loin des ouvertures pour profiter de son parfum. Vous pouvez en découvrir la collection nationale de Syringa horticoles et botaniques à la pépinière départementale du Val-de-Marne (1973), située Rue du Chant de l’Alouette à Mandres-les-Roses - 94520. Elle abrite, la plus grande de France et l’une des plus importantes d’Europe, constituée de 650 variétés de lilas et 16 espèces botaniques, découvrir la pépinière. Propriétés et utilisations : Dans d'anciennes pharmacopées, son amer feuillage était réputé avoir des propriétés astringentes et toniques, prescrit pour traiter les flatulences, les fièvres intermittentes, testé, sans succès, en 1822, par les médecins de Bordeaux. Des fleurs est extraite une huile essentielle à l'odeur fort suave. Parmi les nombreux cultivars, citons : Ceux à fleurs simples sont issus de croisements entre Syringa giraldii Lemoine et Syringa vulgaris, Syringa 'Andenken an Ludwig Späth', commercialisé sous le nom de 'Souvenir de Louis Spaeth', de 2,5 à 4 m, pour un étalement d'environ 3 m, à denses thyrses assez étroits à fleurs parfumées simples et d'un violet profond, dans le courant du mois de mai. Il a inspiré de nombreux compositeurs et poètes. Quand les lilas refleuriront (1890) Quand les lilas refleuriront, Au vent les capuchons de laine, Robes rouges nous remettrons. Quand les lilas refleuriront, Sur le tapis vert de la plaine Nous reviendrons danser en rond... Quand les lilas refleuriront, Allez dire au printemps qu'il vienne. Quand les lilas refleuriront, Les filles, près de la fontaine, De leurs amoureux jaseront. Quand les lilas refleuriront, Personne alors qui ne comprenne Les doux mots qu'elles parleront... Quand les lilas refleuriront, Allez dire au printemps qu'il vienne. Quand les lilas refleuriront, Nous redescendrons dans la plaine, Cloches, sonnez vos carillons. Quand les lilas refleuriront, Les papillons qui se promènent Dans l'air avec des moucherons Comme nous danserons en rond... Allez dire au printemps qu'il vienne. Quand les lilas refleuriront, Parfumant l'air de leur haleine, Combien d'amoureux mentiront. Quand les lilas refleuriront, Pour tous ces baisers qui s'égrènent Que de blessures saigneront... Allez dire au printemps qu'il vienne 1890 - Paroles du poète et chansonnier Georges Auriol (1863 -1938). Musique du compositeur Désiré Dihau (1833-1909), interprétée en 1928 par Fred Gouin, en 2012 par Marie Laforêt, Jack Lantier en 1972 ou 74, YouTube. Un slow-fox chanté : Quand refleuriront les lilas blancs (1929) Quand refleuriront les lilas blancs  Printemps printemps c'est toi

Printemps printemps c'est toiQu'on guette dans les bois Vont s'en aller par deux C'est toi qui feras se pâmer tendrement Celle que j'aime éperdument Printemps j'attends pour la tenir dans mes bras La complicité des lilas Quand refleuriront les lilas blancs On se redira des mots troublants Les femmes conquises Feront sous l'emprise Du printemps qui grise Des bêtises Quand refleuriront les lilas blancs On écoutera tous les serments Car l'amour en fête Tournera les têtes Quand refleuriront les lilas blancs Le doux parfum des fleurs Embaumera nos cours Et nous serons ravis Par la chanson des nids J'aurai sa jeunesse et mes plus beaux baisers Sur sa bouche iront se poser Un brin de lilas rappelant ce beau jour Sera notre gage d'amour Quand refleuriront les lilas blancs On se redira des mots troublants Les femmes conquises Feront sous l'emprise Du printemps qui grise Des bêtises Quand refleuriront les lilas blancs On écoutera de faux serments Sans qu'on se souvienne Des amours anciennes Quand refleuriront les lilas blancs. 1929 (Wenn der weisse Fileder wieder blüht). Paroles de Léo Lelièvre, Henri Varna et Fernand Rouvray. Musique de Franz Doelle (1883-1965) interprétée en 1928 par Fred Gouin, écouter le 33 Tours à la Bnf-Gallica. Annotations : *Dioscoride, Dioscoride d'Anazarbe le persan, médecin d'origine grec (Ier siècle avant J.-C.), qui fut le plus grand pharmacologue de l'Antiquité, qui influença avec ses écrits la pharmacopée durant plusieurs siècles. Dans 'De materia medica', écrit vers l'an 64, il y décrit des centaines de plantes en indiquant leurs propriétés pharmacologiques, ouvrage consultable en ligne à la bibliothèque numérique Mondiale wdl.org. *Dippel, abréviation botanique pour le botaniste, dendrologue allemand Georg Heinrich Léopold Dippel (1827-1914), fils d'un réputé forestier royal bavarois, il étudie en Bavière à l'Académie de foresterie d'Aschaffenburg. Il enseigne, à partir de 1869, la botanique, l'histologie cellulaire et la zoologie à l'Université technique de Darmstadt. Il est auteur de nombreuses publications botaniques et scientifiques dont en 1889 'Handbuch der Laubholzkunde. Beschreibung der in Deutschland heimischen und im Freien kultivierten Bäume und Sträucher. Für Botaniker, Gärtner und Forstleute' 1889 (Manuel de science du bois dur. Description des arbres et arbustes originaires d'Allemagne et cultivés à l'extérieur. Pour les botanistes, les jardiniers et les forestiers), en 2016 paraissait sa 36e édition, ainsi que son ouvrage sur le microscope et son application 'Das Mikroskop und seine Anwendung' publié en 1867, réédité en 3 langues en 2010. En tant que dendrologue, on lui doit l'introduction de nombreuses espèces nord-américaines et mexicaines et le botaniste taxonomiste russe-allemand Carl Johann Maximowicz* lui dédie le genre Dipelta dans les Caprifoliaceae. *K.Koch., abréviation botanique pour l'abbé Karl Heinrich Émile Koch (1809-1879), botaniste, dendrologue et collecteur allemand, nommé à Berlin, directeur du Jardin botanique de l'Université Humboldt où il enseigne, il effectue des séjours dans la région du Caucase et en Turquie. *Lemoine, Victor Lemoine (1823-1911), un célèbre horticulteur nancéien fondateur de la Maison Lemoine en 1848, qui fut dès 1870, l'un des premiers à s'intéresser aux lilas, cherchant à obtenir des lilas à fleurs doubles à partir de semis d'un lilas aux fleurs bizarrement emboitées, découvert chez un pépiniériste liégeois. Les premières obtentions furent commercialisées, six ans après, à sa mort, il est relayé dans ses travaux par son fils Emile (1862-1942) et son petits-fils jusqu'en 1968, ils sont à l'origine de plus de 214 nouvelles variétés à fleurs simples ou doubles dont la majorité sont encore cultivées de nos jours, on leur doit aussi parmi de nombreuses espèces des centaines de nouveaux fuchsia, begonia, pelargonium et et 470 penstemon. *lilas, cette technique pour limiter le flétrissement et prolonger l'épanouissement des fleurs, s'applique pour toutes les branches et rameaux fleuris, cueillis de préférence le matin avec des fleurs peu épanouies, pour les branches de saule, noisetier, seringat et viorne boule de neige on recommande de peler l'écorce sur une dizaine de centimètres, d'y supprimer les feuilles, pour éviter le croupissement de l'eau, puis réduire leur nombre sur l'ensemble des rameaux. Certains spécialistes des fleurs coupées, plongent rapidement, une à une, la base des tiges dans de l'eau à 80 °C, avant de les installer dans un vase d'eau fraîche ; penser à nettoyer le vase à l’eau de javel pour éliminer les champignons et les bactéries. *L., abréviation botanique pour le botaniste-naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778), avant d'être anobli en 1757 Carl Linnæus, également médecin, à qui l'on doit la classification des végétaux, des minéraux et des animaux et la nomenclature binominale, basée sur la juxtaposition de deux mots en principe en latin, désignant le genre suivi du nom de l'espèce, c'est la base de la taxonomie et de la nomenclature internationale. Durant ses études de médecine, il entame la réalisation d'un herbier de la flore de Laponie qui sera suivi de la'Flora lapponica'. En 1741, il enseigne à l'université d'Uppsala, durant une année la médecine puis la botanique jusqu'en 1772, il est le fondateur de l'Académie des Sciences de Suède. Auteur de 'Systema naturae, Genera plantarum' et de 'Species plantarum'. *Matthiole, médecin botaniste siennois Pietro Andrea Matthioli (1501-1577), resté célèbre pour ses Commentaires sur l'oeuvre de Dioscoride, oeuvre qui durant 15 siècles, fut une des principales références médicinales, des commentaires sur leurs propriétés et vertus médicinales des plantes, illustrés de 500 gravures sur bois - 'Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis de Materia medica', éd - 1544 et 1560 rééditées, traduites et enrichies au cours de ces années de plus de 1200 plantes, exemplaire en allemand. Durant la moitié du 16e siècle, ce fut l'ouvrage de référence pour l'Europe. *Opiz, abréviation botanique pour le botaniste, taxonomiste allemand Philipp Maximilian Opiz (1787-1858) d'origine tchèque, à partir de 1805, il retourne dans son pays d'origine pour y enseigner dans une école camérale, par la suite à partir de 1831, il exerce la profession de forestier. Un genre lui est dédié, Opizia dans la famille des Poaceae et 16 espèces sous la forme opizii et opiziana, opizianum. *Sphinx du Troène, Sphinx ligustri (Privet hawk-moth), sa grosse chenille verte, vit également sur les différentes espèces de troène Ligustrum, le frêne Fraxinus excelsior et le sureau Sambucus nigra. natacha mauric © 15/10/2000 ® Jardin! L'Encyclopédie nmauric© 15/10/2000- Conformément aux conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle, ®Jardin! L'Encyclopédie est une oeuvre protégée, la reproduction électronique avec mise à la disposition du public et/ou l'exploitation commerciale sont expressément interdites..//-->

|

|||||||||||||||||||||||